가이아의 얼굴 - 프리먼 다이슨의 에세이를 35년만에 다시 읽으며

Looking around in the summer of 2025, it’s hard not to feel that many of Dyson’s wisest hopes and warnings are being undone by a government growing ever more indifferent and harsh.

물리학자 프리먼 다이슨의 짤막한 에세이 하나를 몇십 년 만에 다시 읽었다. 그가 양자전기역학(Quantum Electrodynamics)의 구축에 기여한 노벨상급 업적은 물리학도들에게는 잘 알려져 있다. 한편, 반세기 넘게 대중을 위해 써온 그의 많은 글에는 과학, 철학, 수학, 종교, 인류의 장래 등 다양한 주제에 대한 그의 폭넓은 관심과 깊은 상상력이 고스란히 담겨 있다.

그럼에도 불구하고, 칼 세이건, 리차드 도킨스, 스티븐 호킹처럼 대중적으로 널리 알려진 과학자들의 베스트셀러들에 비하면, 이젠 절판된 책들도 보이고, 상대적으로 덜 알려진 과학자들이1 되새김하듯 내놓는 가벼운 글들과 스트리밍 콘텐츠가 넘쳐나는 요즘 세상에서, 다이슨처럼 뛰어난 필력을 지닌 과학자의 목소리가 묻혀나가는 것은 안타까운 일이다. 특히 그는, 단지 과학을 설명하는데 그치지 않고, 과학적 사고의 창의적 기작 자체에 대해 사유하게 만드는 드문 필자였다.

1990년대 초, “From Eros to Gaia” 란 제목의 책이 나왔을 때, 나는 20대 중반의 대학원생으로서 그 마지막에 실려있던 이 에세이를 쓰윽 읽은 다음 잊고 지냈다. 그런데 이번에 우연히 다시 읽게 되면서, 그 책의 문장들이 한 세대가 훌쩍 지난 지금의 미국 사회의 풍경과 겹치면서 묘한 울림을 자아낸다.

다이슨은 2020년, 코로나 락다운 직전에 작고했지만2, 당시엔 마음에 여유가 없어 아무런 단상조차 적지 못했다. 지금에야 여러 감회가 교차하며, 그의 짧은 이 글이나마 한국어로 번역해서 어딘가에 헨젤과 그레텔의 빵부스러기처럼 남겨두고 싶다는 마음이 들었다. 수십 년에 걸쳐 그의 글을3 읽으며 느꼈던 즐거움과 깨달음을 이렇게라도 되새기는게 내 나름의 추모 방식라고 생각한다.

이 포스팅을 통해 누군가가 헌책방에서 그의 책을 구해 읽게 된다면, 더없이 기쁠 것이다.

여러 갈래의 감회가 있다고 위에 언급했는데, 몇가지 개인적인 단상을 더해도 된다면,

짧은 이 글에서 다이슨은 인류를—개인과 공동체적으로—족쇄처럼 죄고 있는 문제가 “시간의 6개 스케일(규모)”에 걸친 생존의 요구가 서로 충돌하는데서 오는 딜레마임을 명쾌하게 규정한다. 물리 현상의 이해에 적절한 시간의 스케일을 따짐이 중요함은—특히 복잡계에 있어서—물리학도라면 친근한 사고의 도구이지만 다이슨처럼 몇 줄 안되는 공간에 간결하고 함축적으로 인간사 전반의 문제로 확장해서 설득력있게 쓰는 재주는 흔치않을 거라고 생각해본다.

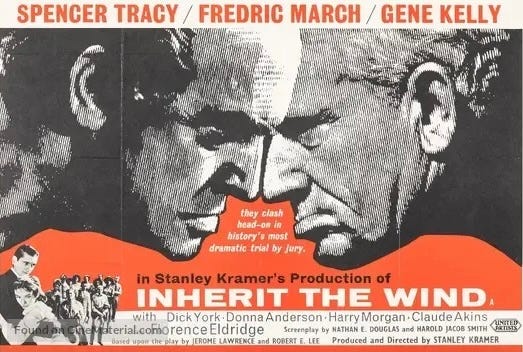

또 다른 감회로는, 최근에 본 두 편의 영화와 며칠 전 뉴스에서 본 미국 상원 의회 모습을 담은 사진이 이 글의 내용과 겹치며 마음속에 큰 울림을 일으킨 일이다. 그 중 하나는 1960년작 “Inherit the Wind”(감독 스탠리 크레이머, Stanley Kramer)라는 영화다. 배경이 되는 ‘스코프스 원숭이 재판 (Scopes Monkey Trial)’은 지금부터 정확히 100년 전인 1925년 7월에 있었으니, 시기적으로도 흥미로운 우연이다. 잘 알려진 사건임에도 여전히 놀라운건, 그로부터 한 세기가 지났건만 미국 남부의 같은 지역, 같은 이슈가 지금도 여전히 계속되고 있다는 사실이다.

진화론에 대한 일부 기독교인의 불편함이 완전히 사라지지 않았다는 사실은 크게 놀랍진 않다. 그러나 이 영화가 우회적으로 비판했던 매카시즘의 망령—집단 광기와 마녀 사냥4 —이 다시 눈앞에 어른거린다는 사실은 등골이 서늘해지는 현실이다. 그러한 사고의 흐름이 금서 지정의 남발, 불편한 역사의 지우기, 블랙리스팅, 성소수자에 대한 혐오, 유색인종과 이주민에 대한 차별, 반과학·반이성주의로 이어지는 흐름과 만나 하나의 거대한 물줄기를 이루고 있다. 이제는 여기에 국수주의, 기술 만능주의, 보복정치의 기류, 극단적인 부의 편중, AI로 인한 미래의 불안까지 합쳐져 열린사회의 기반을 위협하는 괴이한 연대를 이루고 있다.

기독교 신자로 오래 살아온 내 입장에서도, 이러한 상황 속에서 미국 교회 지도자들과 신자 다수의 ‘침묵’은 뼈아프게 다가온다. 그들이 전하는 건, 수천 년 전 기록된 성경에서 발췌한 모호한 비유나 아름다운 간증과 찬양의 위로일 뿐, 지금 눈앞의 위협에 대처하려는 담대한 윤리적 개입은 들려오지 않는다. 그 모습은 100여년 전, 히틀러와 파시즘의 부상 앞에서 대부분의 기독교계가—일부 ‘고백교회 (Confessing Church)’를 제외하면—눈을 감고 외면하거나 암묵적으로 동조했던 것과 얼마나 다를까. 그 의문은 요즘 부쩍 마음을 파고든다.

아래 사진은 미국 의사당 안에서 기도하고 있는 일부 상원의원들의 모습이다. 물론 사진 한 장을 보고 각자의 기도 내용을 짐작하거나 섣불리 판단하는 것은 바람직하지 않을 것이다. 하지만 중요한 의사결정의 순간마다 미국 정치의 현장에서 반복되는 이와 같은 장면과, 그 결과로 나타나는 비인도적인 파급 효과 사이의 긴밀한 상관관계를 떠올리면, 씁씁할 생각이 드는 것은 피할 수 없다.

2025년 7월 3일에 통과된 해당 법안이 초래할 여파는 이미 구체적으로 예측되고 있다. 특히 그 법안을 주도한 여당 측 인사들, 그 중에서도 독실한 기독교 신자임들 자처하는 국회의원들과 정부 관료들의 입에서 나온 가당찮은 언사들은5, 조금이라도 생각이 있는 기독교도이자 유권자라면 기억해둘 필요가 있다고 생각한다.

이러한 풍경은, 어떤 시각에서 보자면 “여섯 가지 시간적 스케일에 걸쳐 서로 충돌하는 생존의 요구들”의 준엄한 도전 앞에서 분별력을 내팽개친 미국의 리더들의 자화상이자, 동시에 그들 앞에 본연의 모습을 비춰주는 거울이 되지 못한 교회의 초상화이기도 하다.

이에 대해 되새김의 고리를 던져주는 또 한 편의 영화는 테렌스 멜릭(Terrence Malick)의 “A Hidden Life”이다. 독일에 합병된 오스트리아의 한 마을에서 알프스 고산, 구름 위의 들판을 일구며 조용히 살아가던 농부이자 독실한 카톨릭 신자인 주인공 프란츠는, 나찌의 징집 요구와 이미 마음을 꺾은 마을 사람들의 회유에 맞서며 저항의 길로 들어서게 된다.

놀랍게도, 이 이야기는 실제 인물 프란츠 예거슈태더(Franz Jägerstätter)와 그의 가족의 삶을 바탕으로 만들어졌다고 한다6. 장엄하게 묵묵히 서있는 자연을 배경으로, ‘일곱 번째 시간’, 곧 ‘안식(Sabbath)’의 영원을 향해가는 그와 그의 아내의 모습은, 화면 너머에서 지켜보기만 했음에도 불구하고 큰 축복을 받은 듯한 깊은 여운을 남겼다.

다이슨은 전통적인 의미에서의 기독교인이라고 하긴 그렇지만, 인간이 우주 안에서 차지하는 위치와 도덕적·철학적 질문에 평생 천착해온 공로로, 2000년 템플턴상(Templeton Prize)을 받았다7. 이 상은 과학과 종교, 영성과 인간 존재에 대한 깊은 통찰을 기리는 상으로, 그의 수상은 과학과 신앙, 그리고 과학과 인문학 사이의 소통을 진지하게 이어가고자 한 삶의 궤적에 대한 의미 있는 평가라 할 수 있겠다.

다이슨은 과학과 종교를 “우주를 이해하기 위한 두 개의 창”이라 비유하며, 이 둘을 섞지도, 배제하지도 않고, 서로의 고유한 사유 영역으로 존중했다. 그의 글은 경이와 겸손, 이성과 상상 사이의 균형을 탐색하며, 단순한 과학적 설명을 넘어선 사유의 가능성을 열어주는 데서 그 빛을 발한다.

또한 다이슨은 시대를 훌쩍 앞서나간 사상가이기도 했다. 이 에세이에서 보듯, 지금만큼 보편적인 논의가 아니었던 유전자 조작 가능이나 기후 변화와 같은 주제에 대해, 단순한 공상과학적 상상을 넘어서, 이미 수십년 전부터 우리가 실제로 마주하게 될 과학기술적 선택의 무게와 윤리적 함의를 짚어내고 있었다.8

이 글 아래 번역해 놓은 다이슨의 몇 페이지 분량의 에세이가 그의 전 인생에 걸친 기여를 대변한다고 말할 수는 없겠지만, 그가 ‘진지한 삶의 궤적’을 따라가며 과학을 넘어 종교, 철학, 문학의 렌즈로 동시대와 미래를 함께 고민했던 사고의 깊이와 넓이를 엿보기에 충분한 글이라 생각한다.

특히 그가 개인과 집단 사이의 이해 충돌, 여섯 가지 시간적 스케일에서의 상충하는 생존의 요구, 지성과 감성의 균형 등을, 개개인의 인생문제이자 동시에 전 인류의 본질적 문제로 규정할 때, 그 개념 자체가 전례 없는, 전적으로 새로운 것은 아닐지라도, 우리는 그와 나 사이의 대화 도중 처음 함께 발견해낸 것 같은 기쁨을 느끼게 된다. 그리고 바로 이 기쁨이야말로 진정성있는 설득의 필요 조건이 아닌가.

그래서 이 광기의 시대를 함께 살아가는 친구들뿐 아니라, 나와는 전혀 다른 생각을 가진 이들과도 이글을 함께 같이 나누고 싶다는 마음이, 아마도 이 에세이 번역의 마지막 이유라 다시 말할 수 있겠다.

아래 글은 “Living Philosophies” (Clifton Fadiman 편집,Doubleday, New York 1990)에 수록된 프리먼 다이슨의 에세이를 비공식으로 번역한 것입니다. 혹시 이글이 이미 한국에서 번역·출판된 다이슨의 저작에 포함되어 있다면, 이를 미처 알지 못하고 본의 아니게 저작권을 침해한점에 대해 저작권자와 번역자께 미리 깊이 사과드립니다.

가이아의 얼굴 The Face of Gaia

by 프리먼 다이슨 Freeman J. Dyson

내 이야기는 1978년으로 거슬러 올라갑니다. 나는 지금 워싱턴 D.C., 내무부 건물과 시몬 볼리바르 동상 사이의 C 거리 한켠, 덤불 아래에 누워 있습니다. 6월의 토요일 오후 두 시. 눈에 들어오는 것은 햇빛에 반짝이는 푸른 잎들과 깊고 짙은 하늘빛뿐입니다. 두 명의 ‘친절한 강도’들이 내 두개골과 턱뼈를 부러뜨리고, 지갑을 훔쳐 갔습니다. 지금쯤이면 그들 중 하나가 내 입을 막기 위해 총을 쏠지도 모르지요. 그런데 이 믿기 힘든 순간에, 내 마음은 평온으로 가득 차 있습니다. 초록 잎과 푸른 하늘이 아름답습니다. 그 외의 모든 것은 중요하지 않습니다. 이 삶은 좋았고, 이 죽음 또한 좋습니다. 나 역시 이파리 하나—그들과 다를 바 없는. 나는 이제 영원의 푸른 물결 위로 떠내려갈 준비가 되어 있습니다.

이 기묘한 경험은, 내 손에 서류 가방을 들고 국립과학원 회의에 참석하러 걷던 중에 일어난 일이었지만, 다행히 모든 이에게 해피엔딩으로 끝났습니다. 내게 폭력을 휘두른 강도들은 75달러와 저의 딸들의 사진 몇 장을 가지고 무사히 달아났고, 나는 대리석 바닥에 피를 좀 흘리며 겨우 국립과학원 안으로 들어서긴 했지만 시간이 지나면서 상처는 아물었고, 워싱턴 DC의 경찰은 부러지지 않은 내 안경을 덤불 속에서 찾아주었습니다. 일상은 곧 평상시의 궤도로 되돌아갔습니다. 하지만 나는 그 순간의 깨달음을 잊지 않고 있습니다—하늘과 땅의 영광이 내게 밝혀졌던 그 찰나를 말입니다.

죽음을 눈앞에 마주한 이들에게 이러한 ‘계시’는 드문 일이 아니라고 합니다. 그렇다면 우리는 이런 체험을 어떻게 받아들여야 할지요. 톨스토이는 “전쟁과 평화”에서, 아우스테를리츠 전투 이후 전장에 쓰러진 안드레이 공작의 모습을 그리고 있습니다. 수많은 병사들 대부분은 이미 숨을 거두었고, 안드레이 공작은 부상을 입은 채 그들 틈에 누워 있었다고 합니다. 저와 마찬가지로, 그는 자신의 운명에 대한 걱정은 내려놓은 채, 머리 위로 펼쳐진 푸른 하늘의 아름다움과 장엄함에만 온전히 집중하고 있었다고 합니다. 톨스토이 본인도 크리미아 전쟁에 참전했던 이력이 있다고 하지요. 그러니 안드레이 공작이 느낀 이 고요한 내면의 상태는, 어쩌면 전장에서 함께했던 전우들의 체험이나, 아니면 작가 자신의 기억에 근거해 씌여 진것일 수도 있겠습니다. 그러나 그 평화로운 순간은 곧 나폴레옹의 등장으로 중단되었다고 합니다. 전장에서의 승리를 자랑하듯 거들먹거리며 모습을 드러낸 황제를 보고, 안드레이 공작은 더 이상 감흥을 느끼지 못했다고 합니다. 한때는 존경하던 영웅이었지만, 지금 그가 바라본 나폴레옹은 장엄한 하늘 아래에서 너무나도 작고 왜소하게 보였다고 하지요. 황제가 그가 살아 있음을 알아채고 친근하게 말을 걸었지만, 공작은 대꾸조차 하지 않았다고 합니다. 오히려 하늘을 가리는 나폴레옹이 빨리 비켜 주기만을 바라고 있었다고 합니다.

제 시야를 가로막은 이는 나폴레옹이 아니라, 길을 지나가던 한 운전자였습니다. 그분은 제 모습을 보고 친절히 차를 세우고는, 덤불 속에서 저를 끌어내 주시고 고맙게도 세 블록 떨어진 국립과학원 건물까지 대려다 주셨습니다. 그렇게 저는 하늘 높은 곳에 잠시갔다가 사람들과 위원회가 기다리는 현실의 세계로 급히 되돌아오게 되었습니다.

이러한 체험이 종교적인 의미를 담고 있는지는 잘 모르겠습니다만, 톨스토이의 안드레이 공처럼 저 역시 그 점에 대해서는 회의적인 편입니다. 다만 이런 체험은 인간의 본성에 대해 중요한 무엇인가를 말해 주는 듯합니다. 그것은 우리가 정신적으든 육체적이든간에 당하게 되는 폭력에 대해 제법 잘 대처하게 되어있다는 점입니다. 자연은 인간을 폭력이 상존하는 세계 속에서 살아갈 수 있도록 설계한 듯합니다. 우리는 좋은 시절에도, 나쁜 시절에도 잘 작동하도록 되어 있습니다. 오래 전 신약성경 전도서의 저자가 말했듯이, 태어날 때가 있고 죽을 때가 있는 법입니다. 죽음에 대한 두려움이 저를 엄습할 때면, 누구에게나 그렇듯 저에게도 그런 때가 있지만, 저는 그 푸른 나뭇잎과 푸른 하늘의 기억으로부터 용기를 얻곤 합니다. 어쩌면 죽음이 다시 찾아온다 하여도, 또 한 번 친구처럼 다가와 줄지도 모르겠습니다.

제 삶에서 가장 중요한 세 가지는, 그 순서대로 말하자면, 가족, 친구, 그리고 일이었습니다. 가족을 떠올릴 때면, 저는 또 하나의 행복한 순간이 떠오릅니다. 이번에도 저는 푸른 하늘 아래 땅바닥에 뒹굴고 있었지만, 이번에는 강도가 아니라 제 자신의 어설픔 때문이었습니다. 오스트리아의 넓고 완만한 설원을 스키로 내려오다가 중심을 잃고 곤두박질치면서, 폴과 스키를 사방으로 흩뿌려버린 일이었습니다. 눈밭에 널브러진 해진 인형처럼 누워 있던 그때, 귀에 쨍하게 울려 퍼지는 웃음소리가 들려왔습니다. 일곱 살이던 막내딸이 저를 스쳐 지나가며 산허리를 가로질러 큰소리로 웃고 있었던 것입니다.

그 순간, 셰익스피어의 소중한 한 구절이 제 머릿속에 떠올랐습니다:

늙은 나이에 다시 태어난다는건,

서늘해진 핏줄에 따스한 피가 채워오는 느낌—

바로 이런게 아닐까.건강하게 자라준 여섯 아이들 덕분에, 저는 제 피가 따뜻하게 흐르는 경험을 자주 누리고 있습니다. 자녀 없이 나이 들어가는 저 또래의 이웃들을 생각하면 안타까운 마음이 듭니다. 그분들께는, 젊음을 되비춰 줄 따스한 존재가 곁에 없기 때문입니다.

우정에 대해 떠올릴 때면 늘 생각나는 일이 하나 있습니다. 과학자에게 일어날 수 있는 일 중 가장 수치스러운 일을 저도 한 번 겪은 적이 있습니다. 유수한 과학 저널에 논문을 발표했는데, 출판된 뒤 그 논문이 완전히, 그리고 돌이킬 수 없을 만큼 잘못되었다는 사실이 드러난 것입니다. 저는 깊은 절망에 빠졌습니다. 쓸모없는 논문을 낸 과학자는 결국 그 사람 자체도 쓸모없는 존재라는 생각이 들었기 때문입니다. 동료들로부터 조롱과 멸시만 돌아올 것 같았습니다. 저는 얼굴을 들 수 없어 숨고만 싶었습니다.

그때, 제가 깊이 존경하던 스위스의 물리학자이자 친구인 레스 요스트(Res Jost) 박사가 찾아왔습니다. 그는 이렇게 말했습니다.

“기운 내게. 세상에서 과학자의 평판만큼 쉽게 무너지지 않는 것도 드물걸세.”

그 말을 듣고 저도 조금 마음이 놓였습니다. 그리고 곧 그가 옳았다는 사실을 깨달았습니다. 제 친구들은 여전히 친구였습니다. 그 잘못된 논문에 신경 쓰는 사람은 아무도 없었습니다. 저는 여전히 과학 공동체의 일원으로서 굳건히 자리하고 있었습니다.

‘가족’이라는 형태는 인류가 나타나기 훨씬 전부터 존재해왔고, ‘일’은 문명의 산물로 비교적 최근의 개념입니다. 그 사이, 인간이 인간답게 살아가기 시작한 무렵부터 ‘우정’이란 것도 함께 태어났다고 볼 수 있습니다. 생물학자 루이스 토머스는 인간을 흰개미에 비유한 에세이를 쓴 적이 있습니다. 흰개미들은 놀랄 만큼 정교한 건축물—아치와 갤러리, 환기구, 저장고, 육아실 등으로 이루어진—을 공동으로 지어냅니다. 하지만 그들 중 누구도 전체 설계도를 알고 있는 건 아닙니다. 각자 진흙 덩어리를 굴려 이웃의 덩어리와 붙이는 단순한 행위를 반복할 뿐입니다. 그렇게 모이고 쌓이며 집이 자랍니다.

토마스가 말하고자 한 것은 인간 사회도 이와 비슷한 방식으로 성장한다는 점입니다. 우리는 진흙 공 대신 말을 굴리고, 아치를 만들기 위해 진흙을 붙이듯, 우리는 말을 서로 이어 붙여 대화를 만듭니다. 그리고 아치 위에 아치를 쌓듯, 우리는 대화 위에 또 다른 대화를 포개어 문화를 쌓아 올립니다. 둥지를 어떻게 짓는지 아는 흰개미가 한 마리도 없듯, 문화를 어떻게 만드는지 아는 인간도 없습니다. 흰개미 한 마리만으로는 생존할 수 없듯, 인간도 혼자서는 인간일 수 없습니다. 흰개미 사회가 진흙과 침으로 결속되어 있는데 반하여, 인간 사회는 대화와 우정으로 엮여 있습니다. 대화는 인간 존재의 본성이며, 우정은 그 대화가 살아 숨 쉬는 터전입니다. 흰개미가 혼자서는 살아남지 못하듯 우리도 혼자로서는 충분한 ‘인간’이라고 볼 수 없는것입니다. 우정은 인간의 본질적 생존 조건이며, 대화는 그 우정이 살아 숨 쉬는 방식입니다.

‘일’이라는 개념은 인간 역사에서 ‘대화’보다 훨씬 뒤늦게 나타난 것입니다. 문명이라는 것을 이루고 나서야 비로소 인간은 ‘일’을 만들어냈습니다. 하지만 ‘우정’과는 달리, ‘일’은 복합적인 성격을 지녔습니다. 최악의 경우, 일은 노예제와 다를 바 없으며, 최선의 경우라 해도 평생에 걸친 긴 대화로 공이 들어간 후에야 그 완성된 모습이 드러납니다 . 일이 만족스럽고 즐겁다고 느껴질수록, 그 안에는 대화의 성격이 짙게 배어 있습니다. 제가 몸담고 있는 과학이라는 분야도 본질적으로는 끊임없는 대화로 이루어집니다. 스무 명이 각자 방 하나씩 쓰는 연구 건물 안에서는 대부분의 문이 열려 있고, 아침부터 저녁까지 대화의 소리가 끊이지 않습니다. 과학이란 본래 그런 식으로 이루어지는 작업입니다. 복도를 따라 친구들과 이야기를 나누지 않을 때는, 세계 곳곳의 친구들을 위해 논문을 쓰고 있습니다. 친구들이 없다면, 제가 하는 일 자체가 무의미할 것입니다.

과학자들이 대체로 삶에 만족하며 살아갈 수 있는 이유는, 우정이 깊고 오래 지속되기 때문입니다. 그리고 그 우정이 지속되는 까닭은, 우리가 공동의 목표를 향해 함께 나아가고 있기 때문입니다. 우리가 함께 하고 있는 일, 즉 자연의 비밀을 탐구하는 일은 시작도 끝도 없는 끝없는 여정입니다. ‘탐구’란 인간에게 대화만큼이나 본능적인 활동입니다. 그 여정에 함께하는 친구들은 시공을 넘어 흩어져 있습니다. 아르키메데스와 유클리드로부터, 그리고 언젠가 우리의 탐구하는 정신 그 자체의 신비를 밝혀줄 미래의 천재에 이르기까지—우리는 모두 하나의 긴 대화 속에 연결된 동료입니다.

우리 종(種)의 운명은 서로 다른 여섯 가지 시간의 규모(스케일) 위에서, 생존이라는 절박한 과제를 어떻게 감당하느냐에 따라 형성되어 왔습니다. 생존한다는 것은 이 여섯 가지 시간적 스케일 각각에서 성공적으로 경쟁한다는 뜻입니다. 그러나 그 경쟁 끝에 생존하고자하는 주체가 무엇인지는 시간의 스케일에 따라 다릅니다. 한 해, 두 해 살아내기 위한 경쟁의 맥락에서 보면 ‘개인’이 생존의 주체인 것이고, 수십 년 단위에서는 ‘가족’이 그러하며, 수백 년 단위로는 ‘부족’이나 ‘국가’, 수천 년 단위로는 ‘문화’, 수만 년 단위로는 ‘인류 전체’의 흥망성쇄가 걸린 문제겠지요. 그리고 지질학적 시간이라 할 수 있는 수억 년의 규모에서는, ‘지구 전체 생명망’ (가이아)이 그 단위가 됩니다. 따라서 오늘 살고 있는 인간 한 사람 한 사람의 몸과 마음은, 이 모든 시간의 규모에서 나름 뭔가를 골고루 기여해야하는 요구, 즉 진화의 압력을 받는 가운데서 적응해온 결과물이라 할 수 있습니다. 그 때문에 우리 내면에는 충돌하는 충성심이 깊이 뿌리내려 있는 것입니다. 우리는 살아남기 위해 자기 자신에게 충실해야 했고, 가족에게도, 부족과 국가에게도, 더 나아가 문화와 인류 전체, 그리고 지구라는 생명망 전체에까지도 충실해야 했습니다. 우리의 심리적 충동이 복잡한 까닭은, 바로 이처럼 복잡하고 상충하는 생존의 요구 속에서 형성되어 왔기 때문일 것입니다.

우리 인간 본성의 중심에는 하나의 커다란 갈등이 자리잡고 있습니다. 바로 이기적인 개인과 공동체 간의 갈등입니다. 자연은 우리에게 탐욕(greed)—자기 몫을 최대한으로 챙기려는 강한 본능—을 주었습니다. 이 탐욕이 없었다면, 우리는 개체 수준에서 생존해낼 수 없었을 것입니다. 하지만 자연은 우리에게 사랑도 함께 주었습니다—그 형태는 실로 다양합니다. 부부와 자녀를 향한 사랑은 가족 단위의 생존을 도왔고, 친구를 향한 사랑은 부족 단위의 생존을 가능하게 했습니다. 대화를 향한 사랑은 문화를 존속하게 했고, 인류 전체를 향한 사랑은 종(種) 수준의 생존을 가능하게 했습니다. 그리고 자연을 향한 사랑은 지구 전체 생명망 속에서의 생존을 가능케 했습니다. 이처럼 인간은 탐욕과 사랑이라는 상반된 선물 모두를 넉넉히 부여받은 존재입니다. 그 둘 없이, 우리는 인간일 수 없을 것입니다.

이제 시선을 과거에서 미래로 옮겨봅시다. 인간 진화의 미래는 과거와는 근본적으로 다르게 펼쳐질 가능성이 높습니다. 그것이 궁극적으로 좋은 일이든, 나쁜 일이든—우리는 이제 우리 자신의 진화를 스스로 조율할 수 있는 힘을 갖게 되었습니다. 앞으로는 세대마다 자녀에게 어떤 유전적 특질을 물려줄지를 결정할 수 있는 수단을 갖게 될 것이며, 그것은 법과 관습이 허용하는 범위 안에서만 제한될 것입니다. 이 힘이 우리 손에 들어오는 순간, 우리는 심각하고도 무거운 문제들과 마주하게 될 것입니다. 우리는 이 힘을 어디에 사용할 것인가요? 과학이 준 이 능력을 통해 자녀를 지금보다 더 행복하게, 더 건강하게, 더 총명하게, 더 온유하고 사랑 깊은 존재로 만들고 싶어질 것입니다. 그러나 그중에서도 ‘지혜’ (wisdom)는 여전히 자로 재듯이 조율하기는 가장 어려운 미덕입니다. 미래의 부모들은, 자기 아이의 유전적 특질을 설계하며, 300년 전 조지 허버트(George Herbert)가 “도르래(The Pulley)”라는 시에서 묘사한 것처럼 하나님이 사람을 만드실때 고민하셨음직한 문제에 마주하게 될지도 모르겠습니다:

“도르래(The Pulley)” (1650경 쓰임)

하나님께서 맨 처음 인간을 만드셨을 때,

곁에는 축복을 가득채운 잔이 놓여 있었지요.

“자, 우리가 가진 모든 것을 이 자에게도 부어주자.”

그분은 말씀하셨고,

“세상에 흩어져 있는 모든 풍요를 모아다가, 이 자의 작은 손바닥 안에 쥐어주자.”

먼저 ‘힘’이 길을 텄고,

이어 ‘아름다움’, ‘지혜’, ‘명예’, ‘쾌락’이 잔에서 차례로 흘러나왔습니다.

그분은 거의 모든 것을 부으신 뒤 문득 멈추셨지요.

이제 그 유리잔의 바닥에는,

그의 모든 보석 중 단 하나, ‘쉼’(sabbath)이 남아 있었습니다.

“만약 이 보석마저 그에게 주면,

그는 내 선물을 흠모하는데만 빠져,

만물의 주인인 나는 잊어버리고 자연을 섬기게 될 터이니,

그도 나도 손해 아니겠느냐.”

“그러니 나머지는 다 주되,

그가 결코 온전히 만족하지 못해 늘 아쉬움이 남도록 해야겠다.

부유하면서도 지치게 하자.

혹시 ‘선함’이 그를 이끌지 못하더라도,

‘피곤함’을 견디다 못해 내 품 안으로 기어들어오게 하자.”자녀의 유전적 특질을 자유롭게 선택할 수 있다면, 대부분의 부모는 뛰어난 개인적 자질을 택하려 할 것입니다. 예컨대, 졸업식에서 최우등상을 받고, 육상대회에서 1등을 차지해 부모의 가슴을 벅차게 해줄 그런 아이를 원하게 되겠지요. 이처럼 부모에게 전적인 선택권이 주어진다면, 인류의 진로는 자연히 ‘개인의 경쟁력’이라는 방향으로 강하게 이끌릴 수밖에 없습니다. 단기적으로는 그 결과가 꽤 만족스러울 수도 있겠습니다. 부모 세대보다 더 유능하고 자신감 넘치는 청년들이 등장할 것이고, 예술과 과학에서도 창조력의 황금기를 누릴 수도 있으니까요. 하지만 더 먼 장기적 관점에서 보면, 수만 년에 걸쳐 자연스럽게 우리 안에 길러진 ‘감정의 균형’을 무너뜨릴 위험이 있습니다. 개인의 진화를 지나치게 가속화하면, 종(種)으로서의 생존에는 오히려 부적합해질 듯 합니다.

인간에 내재한 욕망와 사랑은 자연적인 과정을 통하여 그 균형을 찾았습니다. 그런데 이제 우리가 자연의 손에서 그 능력을 가로채는 순간, 그 균형을 치명적으로 기울게 할 위험이 따릅니다. 욕망은 커지고 사랑은 시들어갈 수 있습니다. 그 결과로, 계층 간의 격차가 한층 더 잔혹하게 벌어지고, 유전적으로 갈라지고 감정적으로 단절된 ‘이인류(異人類)’가 생겨날 수도 있겠지요. 과연 그때 우리는, 조지 허버트의 시가 말했던 그 ‘도르래(pulley)’— 자연의 품으로 다시 우리를 되돌려줄 힘을 어디에서 찾을 수 있을까요?

우리의 본성에 내재한 복잡성의 핵심은 지성(intelligence)에 있지 않고, 감정/감성(emotion)에 있습니다. 지적 능력은 수단에 불과하지만, 감정은 우리가 추구하게 되는 ‘목표’ 자체를 결정합니다. 지성은 개인에게 속하지만, 감정은 집단—가족, 부족, 인류 전체, 혹은 자연(Nature)—에 속합니다. 감정은 지성보다 훨씬 오래된 진화적 뿌리를 갖고 있습니다. 감정이 자리 잡고 있다고 여겨지는 뇌의 변연계(limbic system - 뇌의 감정, 행동, 기억, 후각 등을 조절하는 부분)는, 이성과 논리를 담당하는 대뇌피질(cerebral cortex)보다 훨씬 먼저 진화했습니다. 그러니 우리를 본래의 자리로 되돌려 줄 ‘도르래(pulley)’는 결국 감정이어야 할 것입니다. 우리가 앞으로 자녀들의 신체적‧지적 능력을 인위적으로 향상시킬 수 있는 시대를 맞게 되더라도, 그 감정의 뿌리만큼은 건드리지 않고 남겨두는 법을 반드시 배워야 합니다.

감정의 뿌리를 자르는 일은 치명적으로 쉬운 일입니다. 예를 들어, 약물 중독자란, 약물이 변연계에 작용함으로써 감정 체계가 바뀐 사람입니다. 중독이란 악순환입니다. 바뀐 가치 체계는 그 약물을 계속해서 갈구하게 만들고, 그 갈구는 다시 중독을 심화시킵니다. 우리 안에 자연스럽게 형성되어온 가치 체계—그 감정의 구조—를 인위적으로 바꾸는 일에는, 이처럼 벗어날 수 없는 악순환에 빠질 위험이 항상 따릅니다. 그 가치 체계를 우회하거나 ‘지름길’을 택하는 방식은, 결국 정신의 건강한 균형을 깨뜨리는 일이며, 그런 방식의 유전적 개입은 사회 전체가 광기를 띠는 결과로 이어질 수 있습니다. 정신이 건강하다는 것은, 결국 우리가 자연과 조화를 이루며 모든 시간의 스케일 위에서 살아남을 수 있도록 돕는, 균형 잡힌 가치 체계를 지니고 있다는 뜻입니다.

오늘날 우리 사회가 아직은 제정신이라는 반가운 징표 하나는, ‘가이아(Gaia)’라는 개념이 대중적으로 널리 사랑받고 있다는 점일 것입니다. ‘가이아’는 지구를 하나의 살아있는 생명체로 의인화한 개념으로, 과학자 짐 러브록(Jim Lovelock)이 처음 제안했습니다. 가이아에 대한 존중은 지혜의 출발점이며, 가이아를 사랑하는 마음은 곧 나무에 대한 사랑으로 이어지곤 합니다. 제가 사는 프린스턴이라는 동네는 나무가 참 많습니다. 여름철에 마을의 탑 꼭대기에 올라가 내려다보면, 도시 자체가 거의 보이지 않을 정도입니다. 그때야 비로소, 이 마을의 주민들이 사실상 숲속에 살고 있다는 사실을 실감하게 됩니다. 이곳에 사는 은행가와 주식중개인들—자신이 원하는 곳을 선택할 수 있을 만큼 충분히 부유한 이들—은 결국 ‘숲’에서 살기를 선택한 셈이지요. 이 나무에 대한 사랑은 결코 우연이 아닙니다. 그것은 수십만 년 동안 우리가 숲이 우거진 지구를 떠돌며 사냥하고 채집하던 시절, 우리 마음 깊은 곳에 뿌리내린 가치관의 일부입니다.

지구의 기후 균형은 지금, 대기 중에 축적되고 있는 이산화탄소로 인해 심각한 위협을 받고 있습니다. 이 이산화탄소는 석탄과 석유를 태우는 데서도 발생하지만, 숲을 파괴하는 행위에서도 비롯됩니다. 다행히도, 이 문제에는 분명한 해법이 있습니다. 현재 대기에 존재하는 탄소의 총량은 살아 있는 나무 속에 담긴 탄소의 총량과 거의 맞먹습니다. 다시 말해, 이른바 ‘온실효과’는 본질적으로 ‘산림 관리’의 문제라고도 할 수 있겠습니다. 전 지구적 규모에서의 대대적인 재조림(reforestation) 사업은 온실효과를 억제할 수 있을 뿐 아니라, 그 밖에도 다양한 경제적‧환경적 이점을 가져다줄 수 있습니다. 지구의 균형을 되돌리기에 충분한 나무를 심는 데 드는 비용은 결코 감당 못할 수준이 아닙니다. 지금 부족한 것은 단지, 이 일을 실행할 ‘의지’와 ‘국제적 합의’뿐입니다. 하지만 이 두 가지도 머지않아 생겨나리라 믿습니다—기후 변화의 영향이 눈에 띄게 심각해지기 시작하면 말이지요. 그 때가 되면, 전 세계가 나무를 심기 시작할 것입니다. 중국에서도, 브라질에서도, 네팔에서도, 캘리포니아에서도, 사람들이 나무를 심으며, 푸르러지는 지구를 보며, 마음속 어딘가에 묻혀 있던 오래된 기쁨을 다시금 느끼게 될 것입니다. 그렇게 되었을 때, 우리는 이렇게 말할 수 있을지 모릅니다—‘가이아는 다시금 우리를 그녀의 도구로 삼았다. 오래 전, 그녀가 우리 안에 심어두었던 ‘나무에 대한 사랑’을 이용해, 스스로의 생명을 지켜내려 한 것이다.’

앞으로 인류가 스스로의 진화를 주도해 나가게 될 미래에, 우리가 가장 먼저 우선시하고 지켜야 할 것은 ‘가이아’와 맺고 있는 우리의 정서적 유대일 것입니다. 이 유대야말로, 우리에게 남겨진 마지막 ‘도르래(pulley)’가 되어야 하겠습니다. 그 끈이 끊어지지 않고 계속 유지된다면, 우리 인류는 근본적인 ‘정신의 온전함’을 잃지 않을 수 있을 것입니다. 가이아가 살아남는다면, 인간이라는 종이 지닌 복잡성과 다채로움도 함께 살아남게 되겠지요. 어쩌면—그날 오후, 제가 C 스트리트의 덤불 아래 누워 있을 때—저를 찾아온 그 ‘계시’란 것도, 알고 보면 가이아께서 제게 슬며시 얼굴을 보여주신 것이었는지도 모르겠습니다.

소비에트 시대 러시아의 저명한 물리학자 레프 란다우(Lev Landau)가 0 부터 5까지 매긴 이론 물리학자들의 등급표는 물리 학도들간에 오랫동안 재밋거리로 회자되고있다. 예를 들면 Newton = 0, Einstein = 0.5, Bohr, Heisenberg, Bose, Dirac, Schrödinger, Wigner, Feynman 등은 1, Bethe는 1.5, Landau 자신은 2.5로 매겼다가 후에 2로 승급했다고 하는데, 이를 따라 근래에 물리학자들이 한 투표에 의하면 현대의 대표적인 이론 물리학자인 Edward Witten이 2.5 내지 3 으로 평가되기도 했다. 내 전공 분야인 응집물리학에서 이름이 알려진 David Mermin은 본인을 4.5로 평가했고 동료들 사이에서는 3.5 등급이라는 이야기도 있었다. 이런식으로 보면, 대부분의 물리학자들은 4 와 5 사이에 해당할 가능성이 높다. 심지어는 이 점수체계가 로그 스케일(logarithmic scale)이라는 주장도 있어 보통 과학자들을 심하게 우울증으로 몰아가기도 한다. 내 소견에는 프리먼 다이슨은 1과 2 사이쯤에 위치하지 않을까 싶다. 혹시 이러한 서열화가 불쾌하게 느껴질 물리학자나 저자가 계신다면, 유치한 유희로 보시고 너그러이 양해해 주길 바란다.

“Freeman Dyson’s quest for eternal life” (Katie Mack, March 2 2020, The New York Times); “Freeman Dyson, Math Genius turned Technological Visionary Dies at 96” (NYT Obituary); “Lunch With Freeman Dyson, in 196,883 Dimensions” (Siobhan Roberts, March 3 2020, The New York Times); Nature Obituary;

뉴욕타임즈에 실린 다이슨에 관한 글들 (링크 리스트); 다이슨이 뉴욕 붘 리뷰(The New York Review of Books)에 기고한 글들 (링크 리스트); 그리고 일반 독자를 상대로 낸 단행본 들의 목록은 다음과 같다: Disturbing the Universe (1981), Weapons and Hope (1985), Infinite in All Directions (1985), Origins of Life (1986, 1999), From Eros to Gaia (1992), Imagined Worlds (1997), The Sun, The Genome, and The Internet: Tools of Scientific Revolution (2000), The Scientist as Rebel (2008), A Many-Colored Glass (2010), Birds and Frogs (2015), Dreams of Earth and Sky (2015), Maker of Patterns: An Autobiography Through Letters (2018).

1950년대 상원의원 조지프 매카시 (Joseph McCarthy) 주도의 ‘마녀 사냥’은 미국 사회 전반, 특히 문화·지성계에 깊은 상흔을 남겼다. 이와 같은 집단적 광기의 사고방식이 과학계에 미친 파장은, 최근 크리스토퍼 놀란의 블락버스터 영화 “오펜하이머”에서도 인상적으로 묘사되어있다.

최근 워싱턴 포스트에 따르면, 7월 3일 통과된 이 법안은 "현대 미국 역사상 가장 극적인 사회안전망 지출 감축"을 초래할 것으로 전망되며, 그 결과 매년 약 1,700만 명이 건강 보험을 상실하고, 수만 명의 예방 가능한 사망이 발생할 수 있다고 한다. 이에 대한 주요 정부 인사들의 발언은 다음과 같다: 부통령 J. D. 밴스: “의회예산국 추계나, 메디케이드 정책의 세부 조항 같은 건 아무 의미 없습니다. ICE 자금과 이민법 집행 조항에 비하면요. (… the minutiae of the Medicaid policy—is immaterial compared to the ICE money and immigration enforcement provisions.)”; 공화당 상원의원 조니 에른스트: 한 타운홀 미팅에서 메디케이드의 감축을 우려하는 시민의 발언에 대해, 헛웃음을 지으며 "어차피 우리 다 죽을 건대요, 뭐. (We are all going to die.)"라고 응수; 공화당 미치 매코널: "지역구에서 메디케이드 삭감에 대해 우려하는 유권자들이 있다는 건 아는데, 곧 잊게 될 겁니다. (But they’ll get over it.)"

스포일러 주의: 프란츠 예거슈태더 (Jägerstätter)는 2007년 교황 베네딕토 16세에 의해 순교자로 시복되었다고 한다. 그런 의미에서 이 영화는 ‘일반인은 함부로 따라 하지 마시오’라는 경고 문구가 붙어야 할지도 모르겠다.

템플턴 상 수상자에는 물리학자들이 다수 포함되어 있다. 노벨상 수상자인 프랭크 윌책 (Frank Wilczek, 2022) 과 찰스 타운스(Charles H. Townes, 2005)를 비롯해, 마르셀로 글라이저(Marcelo Gleiser, 2019), 마틴 리스(Martin Rees, 2011), 존 바로(John Barrow, 2006), 조지 엘리스(George Ellis, 2004), 프리먼 다이슨(Freeman Dyson, 2000), 폴 데이비스(Paul Davies, 1995) 등이 있으며, 물리학자이자 동시에 철학자 혹은 종교인이었던 베르나르 데스파냐(Bernard d’Espagnat, 2009), 미하우 헬러(Michael Heller, 2008), 존 폴킹혼(John Polkinghorne, 2002), 이언 바버(Ian Graeme Barbour, 1999), 카를 프리드리히 폰 바이체커(Carl Friedrich von Weizsäcker, 1989), 스탠리 야키(Stanley L. Jaki, 1987) 등도 수상자에 포함된다. 생물학계에서는 제인 구달(Jane Goodall, 2021)과 인간 유전자 프로젝트를 이끈 프랜시스 콜린스(Francis Collins, 2020)가 있으며, 소설가로 알렉산드르 솔제니친(Aleksandr Solzhenitsyn, 1983), 철학자로는 마이클 노박(Michael Novak, 1994), 찰스 테일러(Charles Taylor, 2007)가 있다. 첫 수상자인 마더 테레사(St. Teresa of Kolkata, 1973)를 비롯해 달라이 라마(Dalai Lama, 2012), 데즈먼드 투투 대주교(Archbishop Desmond Tutu, 2013), 빌리 그레이엄 목사(Billy Graham, 1982) 등 저명한 종교 지도자들도 수상한 바 있으며, 한국인으로는 한경직 목사(Kyung-Chik Han, 1992)가 수상한 것이 눈에 띈다.

한편, 제임스 러브록(James Lovelock) 이 주창한 ‘가이아’ 개념에 대한 다이슨의 강력한 옹호, 지구 온난화의 위급성에 대해 제기한 반론, 그리고 그에 대응하기 위한 ‘전 지구적 조림(造林)’이나 바이오 엔지니어링을 통해 마치 고르디우스의 매듭(Gordian Knot)을 자르듯 문제를 해결하자는 그의 제안들은, 과학계 안팍에서 적지 않은 논란을 일으키기도 했다. 하지만, 과학과 인간 감정·감성의 경계선 위에 서서, 양쪽의 편견과 허점을 동시에 지적하며 던졌던 그의 질문들이 지닌 무게는 결코 가볍게 여겨져서는 안 될 것이다.